आजादी की पहली लड़ाई 1857

10 मई 1857 के दिन मेरठ में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों ने औपनिवेशिक शासन के खिलाफ ऐतिहासिक विद्रोह शुरू किया था. कंपनी राज उसे ‘सिपाही विद्रोह’ कहता था, लेकिन इतिहास उसे भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में याद करता है. सचमुच, वह भारतीय राष्ट्रीय चेतना की पहली शुरूआत थी, जिसमें भारतीय उप-महाद्वीप की जनता पहली बार एक साझा दुश्मन के खिलाफ - औपनिवेशिक कंपनी राज के खिलाफ - धर्म, जाति, समुदाय अथवा भाषा की सीमा लांघते हुए एकताबद्ध हुए थे. उस विद्रोह में किसानों और कारीगरों की व्यापक भागीदारी ने उसे वास्तविक शक्ति प्रदान की और उसे लोकप्रिय विद्रोह का स्वरूप भी दिया. विद्रोही किसानों ने सूदखोर महाजनों और कुछ ब्रिटिश-परस्त जमींदारों, अंगरेजों द्वारा बनाई गई अदालतों, राजस्व कार्यालयों (तहसीलों) और थानों पर हमले किए.

आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संगठन आरएसएस के हिंदू वर्चस्ववादी दृष्टिकोण के अनुसार ही भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के 75वें वर्ष के मौके का इस्तेमाल यह मिथ्या धारणा फैलाने के लिए कर रहे हैं कि हिंदू लोग हजारों साल तक ‘मुस्लिम शासन’ के गुलाम रहे थे. 1857 का विद्रोह इस मिथ्या विमर्श को चुनौती देता है: आखिरकार, मुस्लिम शासन के खिलाफ उस किस्म का कोई विद्रोह क्यों नहीं हुआ था?

1857 का विद्रोह ठीक इसलिए हुआ क्योंकि ब्रिटिश हुकूमत मुगलों के अथवा पूर्व के किसी भी अन्य शासकों की हुकूमत से गुणात्मक रूप से काफी भिन्न थी. मुगल एक पृथक भूभाग से और अलग पहचान लेकर जरूर आए थे, लेकिन उनके शासन को ‘विदेशी’ शासन के बतौर कभी नहीं सोचा गया था. मुगल शासन के तहत भारतीय संपदा का भारी दोहन करके किसी अन्य देश में नहीं भेजा गया था. उनका शासन उनके पूर्व के विभिन्न हिंदू शासकों की तुलना में कम या ज्यादा उत्पीड़नकारी नहीं था. इसके अलावा, साधारण हिंदुओं और इस्लाम अपनाने वाले हिंदुओं की जिंदगी में कोई बड़ा फर्क भी नहीं था. और सर्वोपरि, उस समय ‘राष्ट्रीय’ पहचान का कोई बोध भी नहीं पैदा हुआ था (यहां तक कि ‘हिंदू’ पहचान का भी बोध नहीं था. भले ही कुछ राजाओं ने, जो हिंदू थे, मुगलों के साथ युद्ध किया था) लेकिन हिंदू राजा तो अन्य हिंदू राजाओं के साथ भी युद्ध किया करते थे. मुगल सेना में हिंदू सेनापति भी थे और हिंदू राजाओं की सेना में भी मुस्लिम सेनापति हुआ करते थे. उन विभिन्न शासकों के बीच युद्धों में कहीं यह साक्ष्य नहीं मिलता है कि उन युद्धों को राष्ट्र-के-बतौर (धर्मों के बीच के युद्ध की बात ही छोड़िये) राष्ट्रों के बीच भी युद्ध के बतौर समझा गया हो.

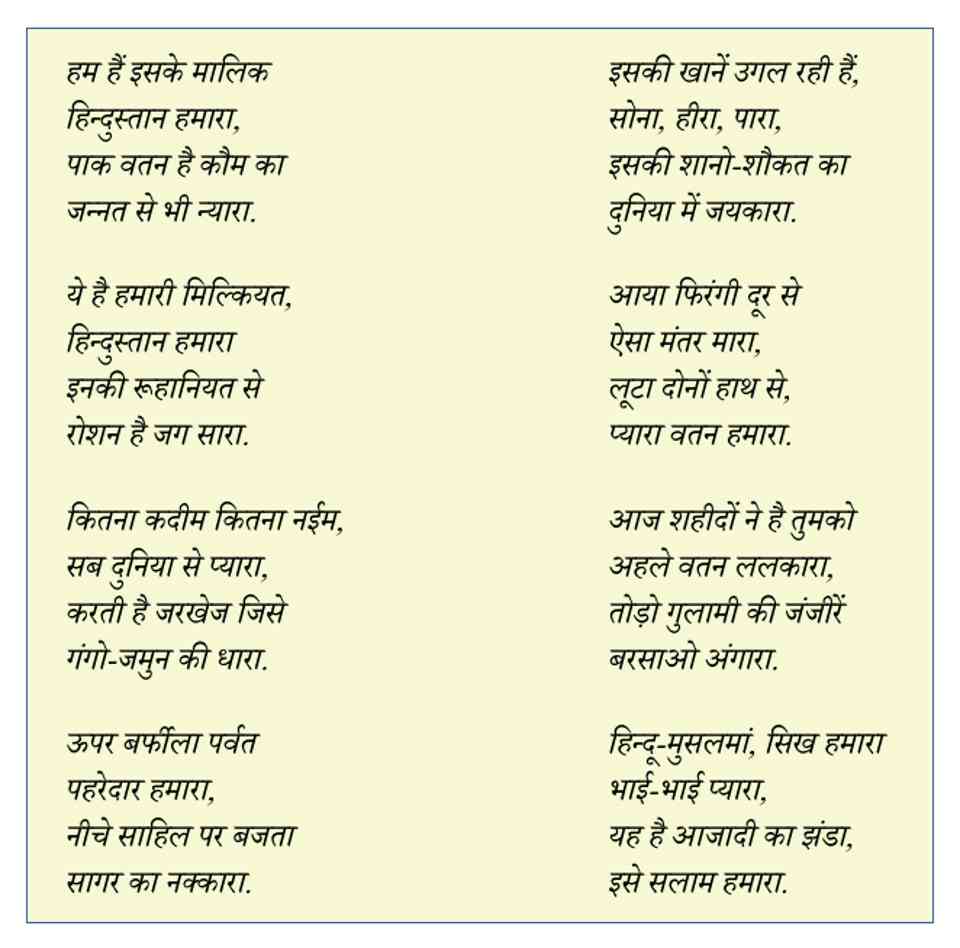

इसके ठीक उलट, हम 1857 विद्रोह के बुद्धिजीवियों में इस देश को अपना समझने और इस पर अपना मालिकाना जताने की, तथा विदेश से होने वाली लूट से अपनी जमीन को आजाद कराने की जरूरत सामने रखने की स्पष्ट प्रवृत्ति देख पाते हैं. इसका सबसे उम्दा उदाहरण वह तराना है जिसे हम आसानी से भारत का पहला राष्ट्रगान घोषित कर सकते हैं और जिसे 1857 के क्रांतिकारी अजीमुल्ला खां ने लिखा था :

यह गीत आज भी ताजा और आधुनिक सुगंध बिखेरता है और इसमें साफ-साफ औपनिवेशिक शासक को दुश्मन चिन्हित किया गया है जो इस भूमि को लूट-खसोट रहे थे. इसमें ‘हम’, जिन्हें ‘प्यारा हिंदोस्तां’ का ‘मालिक’ घोषित किया गया है, ‘हिन्दू-मुस्लिम-सिख, भाई-भाई प्यारा’ हैं.

1857 का हौवा ब्रिटिश राज को सता रहा था...

इसमें आश्चर्य नहीं कि संकीर्णतावादी और सांप्रदायिक भावना से मुक्त यह स्पष्ट उपनिवेशवाद-विरोधी राष्ट्रीय चेतना अंगरेजों को भारत पर अपने पूरे शासन काल में सता रही था. इस वर्ष जालियांवाला बाग जनसंहार पर प्रकाशित एक पुस्तक (जालियांवाला बाग : एन एंपायर ऑफ फियर एंड द मेकिंग ऑफ द अमृतसर मैसेकर) के लेखक किम ए. वागनर ने पुस्तक के पहले अध्याय में ही लिखा है कि “ब्रिटिश औपनिवेशिक सोच में वह ‘गदर’ कभी खत्म नहीं हुआ. शासक वर्ग को हमेशा देशी विद्रोह के संभावित खतरों के बारे में संदेश मिलते रहते थे. ... वह ‘गदर’ उनके मन में सिर्फ एक ऐतिहासिक घटना - निरंतर भय की वजह - के बतौर नहीं आती थी, बल्कि वह उनके लिए अनुकरणीय दंड और अंधाधुंध हिंसा के रूप में औपनिवेशिक नियंत्रण को बहाल रखने के ब्लूप्रिंट (खाका) के बतौर भी मौजूद रही.”

अप्रैल 1919 में अमृतसर में रामनवमी जुलूसों के दौरान हिंदुओं को शरबत पिलाते या उनके साथ नाचते-गाते हुए मुस्लिमों की मौजूदगी ही 1857 के हौवा को खड़ा कर देने के लिए काफी थी, जिस दौरान हिंदू-मुस्लिम एकता ने खुद को उपनिवेशवाद-विरोधी राष्ट्रीय भावना के बतौर पहले-पहल जाहिर किया था, और अमृतसर के ब्रिटिश हुक्मरान मशीनगन व सेना जैसे सैन्य संसाधनों की मांग कर बैठे थे ताकि 1857 के बाद हुए भारतीयों के कत्लेआम को दुहराया जा सके. आज के समय में इस बात को याद करने का कितना महत्व है, जब रामनवमी के जुलूस मुस्लिम घरों और मस्जिदों के खिलाफ हिंदू वर्चस्ववादी नफरत और हिंसा के प्रदर्शन बन जा रहे हैं!

....जैसा कि वह मोदी राज को भी सता रहा है

कुछ दिन पहले ही मेरठ विश्वविद्यालय में 1857 विद्रोह के चंद नायकों - खान बहादुर खान रोहिल्ला और बहादुर शाह जफर - के दीवार पर लगे चित्रों पर हिंदू वर्चस्ववादियों ने कालिख पोत दी और लिख दिया ‘ये आजादी के योद्धा नहीं’.

ये रोहिल्ला सरदार खान बहादुर खान ही थे जिन्होंने बरेली को उस विद्रोह का प्रमुख केंद्र बनाया था, जहां लखनऊ पर अंगरेजों द्वारा फिर से कब्जा कर लेने के बाद नाना साहेब और अन्य नेताओं ने शरण ली थी. बरेली पर भी अंगरेजों द्वारा पुनः कब्जा कर लेने के बाद खान बहादुर खान नेपाल निकल गए थे जहां नेपाल नरेश ने उन्हें पकड़कर अंगरेजों के हवाले कर दिया. उन्हें मौत की सजा दी गई और 24 फरवरी 1860 को ‘कोतवाली’ (थाना, ढाका) में फांसी पर लटका दिया गया. यह शर्म की बात है कि आरएसएस के अनुयाई, जिन्होंने कभी भी स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा नहीं लिया, उनकी स्मृति का अपमान करें, सिर्फ इसलिये कि वे मुस्लिम थे.

1857 की विरासत कुछ ऐसी ही है कि जिसे हिंदू वर्चस्ववादी राजनीति जनता के स्मृति पटल से मिटा देना चाहेगी - लेकिन यह कर पाना आसान नहीं होगा, क्योंकि यह ऐसी विरासत है जिसे अंगरेज शासक लाख चाहने के बावजूद अपनी स्मृति से नहीं हटा पाए - आजादी की पहली लड़ाई के बारे में हर गांव की अपनी-अपनी विशिष्ट स्मृतियां हैं और ये स्मृतियां मौखिक विमर्श बनकर पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती चली आ रही हैं. सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता ने बुदेलखंड के कथावाचकों / गायकों के मौखिक विमर्श को अमर बना दिया कि कैसे रानी लक्ष्मीबाई ने आजादी के लिए लड़ने वाली सेना का नेतृत्व करते हुई मौत को गले लगा लिया था – “बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मरदानी वो तो झांसी वाली रानी थी.”

और फिर, 1857 की उस महागाथा से मुस्लिमों को भी मिटा पाना असंभव है : उन्हें हर स्तर पर आजादी के योद्धाओं के बीच पाया जा सकता है - राजा से लेकर आमजन और बुद्धिजीवियों तक.

1857 के विद्रोह ने समान रूप से हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच मजबूत एकता निर्मित की थी, और इस एकता को भंग करने में ब्रिटिश षड्यंत्रकारियों को लगभग सात दशक लग गए थे. 1857 के विद्रोहियों ने ‘हुकूमती अदालत’ का गठन किया था जिसमें छह लोग सेना से थे और चार नागरिकों के बीच से थे, और इसमें हिंदुओं और मुस्लिमों की बराबर की भागीदारी थी. विद्रोहियों की सरकार ने आम जनता के उपभोग की वस्तुओं पर लगे टैक्स खत्म कर दिए थे और जमाखोरी पर सजा मुकर्रर की थी. उसके चार्टर में जमींदारी प्रथा का उन्मूलन भी शामिल था, जिसे ब्रिटिश शासकों ने लागू किया था. इस चार्टर में ‘जोतने वालों को जमीन’ का भी आह्वान किया गया था. ये सभी घोषणाएं लोकप्रिय भाषा में जारी की गई थीं. हिंदी और उर्दू में एक साथ ये घोषणाएं निकाली गई थीं. और, इन घोषणाओं को हिंदुओं और मुस्लिमों, दोनों के नाम से संयुक्त रूप से जारी किया गया था.

1857 को लेकर सावरकर की परेशानी

इतिहास में सावरकर का स्थान उनके दो राष्ट्र के सिद्धांत, हिंदू राष्ट्र के उनके सांप्रदायिक फासिस्ट दृष्टिकोण, अंगरेजों से मांगी गई उनकी कायरतापूर्ण माफियों और गांधी की हत्या में उनकी भूमिका के चलते कलंकित हो गया है. यही कारण है कि लाल कृष्ण अडवाणी ने भी 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की 150वीं वर्षगांठ के मौके पर 10 मई 2007 को सावरकर के बारे में लिखते हुए स्वीकार किया था कि “अपने जीवन के उत्तरार्ध में अनेक मुद्दों पर सावरकर के विचार समस्याग्रस्त थे.” बहरहाल, अडवाणी ने फिर तर्क दिया कि सावरकर को अपने प्रकाशन - 1857 का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम - के चलते ‘बदनामियों से’ मुक्ति मिल गई.

मार्क्स और एंगेल्स ने सिलसिलेवार ढंग से 1857 को दर्ज करते हुए उसे ‘राष्ट्रीय स्वाधीनता’ के लिए युद्ध बताया है. सैयद अहमद खां (1817-98) पहले भारतीय थे, जिन्होंने 1857 को ‘गदर’ नहीं, बल्कि ‘भारतीय विद्रोह’ की संज्ञा दी थी. विश्वमय पति ने कहा, ‘अहमद खां का दृष्टिकोण वह पहला भारतीय दृष्टिकोण था जिसमें साम्राज्यवाद और उसकी नीतियों को उस ‘विद्रोह’ का मूल कारण बताते हुए उसकी आलोचना की गई है.’

खान के बाद, सावरकर की पुस्तक शायद पहली भारतीय पुस्तक थी जिसमें ‘गदर’ शब्द को खारिज किया गया और 1857 को ‘स्वतंत्रता युद्ध’ बताया गया. और इस रूप में, ‘गदर पार्टी’ के लिए, भगत सिंह और मैडम कामा तथा अन्य लोगों के लिए वह पुस्तक सूचना और प्रेरणा का बड़ा स्रोत बनी.

लेकिन अपने जीवन के इस समय में भी हम सावरकर को इतिहास के वास्तविक तथ्यों के साथ अपने हिंदू वर्चस्ववादी दृष्टिकोण का तालमेल करने के लिए कड़ी मशक्कत करते देखते हैं - खासकर तब, जब 1857 विद्रोह को पूर्ण स्वरूप देने वाली हिंदू-मुस्लिम एकता का मामला उठता था.

यह सच है कि इस पुस्तक के ढेर सारे पन्नों में हम मुस्लिम देशभक्तों और योद्धाओं के साहसपूर्ण कारनामों का जिक्र होता पाते हैं - 1857 पर लिखी किसी भी किताब में इस तथ्य को नकारा भी नहीं जा सकता है. लेकिन 1857 में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ इस हिंदू-मुस्लिम एकता के तथ्यों के साथ ‘बाहरी शक्तियों’, और खास तौर पर ‘विदेशी मुस्लिम शासकों’ के प्रति भारतीय (हिंदू) प्रतिरोध की लंबी गाथा के बतौर भारतीय इतिहास की अपनी सोच का तालमेल बिठाने के अपने प्रयासों में वे काफी उलझी और आरोपित व्याख्याएं भी देते हैं. और यह सूत्र उनकी समूची पुस्तक में यहां से वहां तक व्याप्त है. अपने लेखकीय प्राक्कथन में वे लिखते हैं, “शिवाजी के समय में मुस्लिमों के प्रति नफरत की भावना उचित थी और जरूरी भी थी; किंतु अगर अभी उस भावना को तूल दिया गया तो यह अनुचित और मूर्खता ही होगी. ...” (द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस : 1857, राजधानी ग्रंथागार, नई दिल्ली 1970).

उस पुस्तक में एक दूसरी जगह पर सावरकर को हम मुस्लिमों के साथ हिंदुओं के संबंध और राष्ट्र में मुस्लिमों के स्थान के सवाल पर गुत्थमगुत्था होते देखते हैं : “वे (नाना साहब) भी यह महसूस करते थे कि इसके बाद ‘हिंदुस्थान’ का मतलब इस्लाम और हिंदूवाद, दोनों के मानने वालों का संयुक्त राष्ट्र था. जब तक मुस्लिम लोग भारत में विदेशी शासकों की हैसियत में रहे, तब तक उनके साथ भाइयों जैसे रहने का मतलब राष्ट्रीय कमजोरी को स्वीकार करना होता.... सैकड़ों साल के संघर्ष के बाद हिंदू संप्रभुता ने मुसलमानों की हुकूमत को परास्त किया. ...अब मुसलमानों के साथ हाथ मिलाने में राष्ट्रीय शर्म जैसी कोई बात नहीं है, बल्कि इसके विपरीत यह उदारता की कार्रवाई होगी. ...उनके बीच के वर्तमान संबंध शासक और शासितों, विदेशी और देशी, जैसे नहीं रह गए हैं; बल्कि सीधे भाइयों जैसे संबंध हो गए हैं, उनके बीच सिर्फ धर्म का फर्क रह गया है...” (वही, पृष्ठ 75-76).

1857 के किसी भी नायक को, यहां तक कि हिंदू नायकों को भी यह जरूरत नहीं महसूस हुई थी कि वे हिंदू-मुस्लिम एकता के लिए ऐसी कोई रक्षात्मक व्याख्या पेश करें. 1857 के नायक नहीं, बल्कि ये सावरकर ही हैं जिनकी कल्पना मिथकीय ‘अतीत के नफरत’ से लबरेज है, और इसीलिए 1857 के उपनिवेशवाद-विरोधी एकता के ऐतिहासिक तथ्य के साथ अपनी इस कल्पना का तालमेल बिठाना उनके लिए इतना भारी पड़ रहा है.

सावरकर की इस परेशानी का स्रोत क्या है ? यह एक सैद्धांतिक विभ्रम से पैदा होती है - धर्म को राष्ट्र के साथ एकमेक करने की प्रवृत्ति से पैदा होती है. उनकी पुस्तक के पहले अध्याय का शीर्षक ही यह बता देता है – ‘स्वधर्म और स्वराज’, जिसमें वे पूछते हैं, ‘हमारे अलावा किस दूसरे इतिहास में अपने धर्म के प्रति प्रेम और अपने देश के प्रति प्रेम का उसूल इतनी उदारता के साथ अभिव्यक्त हुआ है ?’ लेकिन वे उपनिवेशवाद के बारे में और किसानों या आम जनता के जीवन पर उसके प्रभावों के बारे में कोई जिक्र नहीं करते हैं; उनके लिए ब्रिटिश हुकूमत का मतलब सिर्फ ‘विदेशी’ शासन का अपमान भर था.

और विदेशीपन का भी ज्यादा जुड़ाव धर्म से ही था - वे दावा करते हैं कि ‘प्राच्यों (एशिया के लोगों)’ के लिए स्वधर्म के बिना स्वराज घृणित है और स्वराज के बिना स्वधर्म शक्तिहीन’ (1857, पृष्ठ 9-10). सावरकर धर्मिक राष्ट्रवाद के अपने सिद्धांत को 1857 में भी खोजने की कोशिश करते हैं, और यही वह चीज है जो उनकी आंखों पर पट्टी चढ़ा देती है और उन्हें 1857 के असली महत्व और सारवस्तु को समझने से रोक देती है. सावरकर की टिप्पणी कि मुसलमानों के साथ भाइयों जैसा रहना ‘राष्ट्रीय कमजोरी’ थी, दिखाती है कि वे इसी प्राच्यवादी सिद्धांत पर चल रहे थे कि हिंदू लोग “कमजोर और स्त्रैण थे”, क्योंकि अपने अधिकांश समयों में मुस्लिमों के साथ भाइयों जैसा ही रहा करते थे. ‘हिन्दु-स्थान’ (इस शब्द का इस्तेमाल उन्होंने अपनी पूर्व की रचनाओं के साथ-साथ परवर्ती लेखों में भी किया है) की अपनी काल्पनिक सोच से भरे होने के चलते ही सावरकर उस हिदोस्तां को नहीं देख सके, जिसका सपना अजीमुल्ला खां और 1857 के योद्धाओं ने देखा था.

सावरकर अपने हिंदू वर्चस्ववादी खाके में 1857 को इस तरह से समंजित किया कि वह एक अस्थायी शांति (युद्ध-विराम) जैसा प्रतीत हो, जैसा कि उनकी कल्पना में मातृभूमि ने आदेश दिया था. 1857 के पांच दिनों का वर्णन करते हुए वे लिखते हैं, “हिंदुस्थान के इतिहास में ये पांच दिन एक अन्य कारण से हमेशा याद रखे जाएंगे. क्योंकि इन पांच दिनों ने... किसी भी कीमत पर तब तक के लिए हिंदुओं और मुसलमानों के बीच निरंतर लड़ाई को रोकने की... उद्घोषणा की थी, जो गजनी के महमूद के आक्रमण के जमाने से चली आ रही थी. ...भारतमाता जो अतीत के समय में शिवाजी, प्रताप सिंह, छत्रसाल, प्रतापादित्य, गुरु गोविंद सिंह और महादजी सिंधिया के द्वारा मुसलमानों की बेड़ी से मुक्त करा ली गई थी - उस भारतमाता ने उस दिन यह पावन आदेश दिया था, ‘आज के बाद समान हो और भाई हो; मैं तुम दोनों की समान रूप से माता हूं.’ ...” (1857, पृष्ठ 126)

दिल्ली की गद्दी पर बहादुर शाह जफर की ताजपोशी के बारे में भी वे काफी असहाय महसूस करते हुए विकृत ढंग का स्पष्टीकरण देते हैं : “... पुराने जमाने का मुगल राजवंश इस देश की जनता द्वारा नहीं चुना गया था. वह बलपूर्वक भारत पर थोपा गया था - विदेशी आक्रांताओं और देशी लोभियों के मिलेजुले शक्तिशाली प्रयासों से लादा गया था. ... बहादुर शाह जफर की आज जो ताजपोशी की गई थी, वह पुरानी गद्दी नहीं थी. ...इसके पहले की तीन या चार शताब्दी के दौरान सैकड़ों हिंदू शहीदों ने जो अपना खून बहाया था, वह व्यर्थ चला जाता. ... पांच शताब्दी से भी ज्यादा समय से हिंदू सभ्यता अपने जन्मसिद्ध अधिकारों पर विदेशी अतिक्रमण के खिलाफ रक्षात्मक युद्ध लड़ती आई थी. ...विजेताओं पर विजय पाई गई, और भारत एक बार फिर मुक्त हुआ, दासता और पराजय का धब्बा मिटा दिया गया. हिंदू फिर से हिंदुओं की भूमि के स्वामी बन गए...” (1857, पृष्ठ 283-84).

1857 पर लिखी अपनी पुस्तक में सावरकर ने मुस्लिमों की साहसपूर्ण लड़ाइयों और कुर्बानियों को दर्ज किया है. लेकिन बाद में उन्होंने मुस्लिमों से रहित भारत के पक्ष में तर्क दिया, ठीक वैसे ही जैसे कि हिटलर ने जर्मनी से यहूदियों को खदेड़ बाहर किया था. 1944 में सावरकर ने अमेरिकी पत्रकार टॉम ट्रीनर को कहा कि भारत में मुस्लिमों के साथ वैसा ही व्यवहार किया जाना चाहिए “जैसे कि अमेरिका में नीग्रो के साथ किया जाता है” - अर्थात् अलग कर दिया गया समुदाय; बसों, स्कूलों और अन्य सार्वजनिक स्थलों पर ‘गोरों की जगहों’ पर पहुंचने से रोक दिया गया समुदाय, मताधिकार और अन्य नागरिक अधिकारों से सर्वथा वंचित समुदाय.

1857 के योद्धाओं का सपना सावरकर की कल्पना से यथासंभव हद तक दूर था. वे लोग महज राजाओं और राजकुमारों की पुरानी व्यवस्था को बहाल करने के लिए नहीं लड़ रहे थे : वे नए समाज का खाका तैयार कर रहे थे जिसमें किसानों और उत्पीड़ित व हाशिये पर धकेली गई विभिन्न जातियों के लोगों को मर्यादा और मान्यता हासिल हो.

एक लोकतांत्रिक क्रांति

जब 1857 के योद्धाओं ने सत्ता संभाली, तो उनका शासन कैसा दिखता था ? तलमिज खलदुन ने अपने निबंध ‘द ग्रेट रिबैलियन’ (द 1857 रिबैलियन, बिस्मय पति द्वारा संपादित) में लिखा कि मुगल शासक वस्तुतः एक संवैधानिक बादशाह भर थे. उस विद्रोह का क्रांतिकारी लोकतांत्रिक चरित्र उसके दरबार (दिल्ली में उसकी सर्वोच्च निर्णयकारी निकाय) द्वारा लिए गए कदमों से स्पष्ट हो जाता है. खलदुन ने लिखा, “जरूरतों ने इस दरबार को भारी और मनमाने कर लगाने को विवश कर दिया था. लेकिन इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता है कि कराधान का यह बोझ लगभग पूरी तरह उन वर्गों पर पड़ा जो इसे वहन करने लायक थे. टैक्स के उपायों से सड़क-का-आदमी अछूता रहा था. इसके विपरीत, दरबार ने उसे राहत पहुंचाने की कोशिश की थी. उसने जमींदारी व्यवस्था को खत्म करने और वास्तविक काश्तकारों को संपत्ति अधिकार देने के आदेश जारी किए. दरबार द्वारा पारित आदेशों से स्पष्ट होता है कि उसमें राजस्व मूल्यांकन की प्रणाली को समग्रतः दुरुस्त करने की मंशा निहित थी. बहरहाल, वह शासन इतने कम दिनों तक टिका कि उसे ये कार्यभार पूरे करने का मौका ही नहीं मिला.”